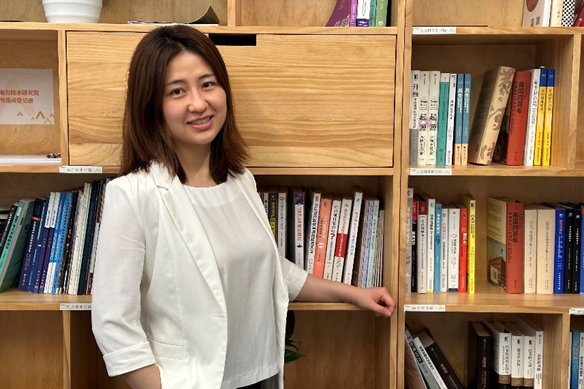

王施珂,华润电力技术研究院-创新研究中心-研发工程师,共产党员。西安交大电气工程专业博士,2020年9月毕业后入职华润电力。

她将专业研究成果与生产实践项目紧密结合,先后参与了用户侧储能项目收益测算软件开发、常熟火电储能辅助调频项目现场调试,2022年7月认定为华润集团业务单元级科技骨干人才;在基于电力电子的新能源和储能领域具有优秀科研创新成果,发表了多篇高水平论文和专利。

(青海华润济贫光伏电站全貌)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

光伏发电机联合试验科研项目落地在青海省海南藏族自治州共和县,用王昌龄这首《从军行》描述那里的景象再恰当不过,古时从军作战的边塞戈壁,如今是世界装机容量最大的光伏发电园区,也是我们能源科技工作者开拓进取的新“战场”,王施珂如是说。

为响应国家《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务“新能源发电并网及主动支撑技术”的攻关要求,华润电力主动扛起央企责任重担,联合华为数字能源公司,在青海共和县华润济贫光伏电站共同开展基于构网型主动支撑新型技术路线的光储系统试验科研项目。

使命在肩,不负韶华克难关

“新技术产品在已投运电站首次应用,还要模拟故障试验,务必要确保安全。”这是王施珂接到控股公司立项任务后脑海里首先闪现的想法。

虽然在攻读博士期间王施珂已经对构网型技术积累了较多研究基础、发表了多篇高水平论文和专利,但光储系统试验科研项目现场地处艰苦的偏远地区,面临着种种不确定因素,从理论原理到工程实践,仍存巨大的挑战和风险。

作为华润电力的一名科研工作者、一名共产党员,王施珂毅然决然扛起了奔赴项目一线的大旗。

(电网测试系统-模拟电网测试车)

初到项目现场,除白天对接日常科研管理工作外,晚上她还要与华为侧团队召开线上会议,讨论技术细节、编制试验方案、绘制电气接线图纸,核对现场环境情况和一二次设备参数,确认电缆选型、地基尺寸等细节,连续两周每晚加班到凌晨,一丝不苟地完成了试验方案设计和可行性研究报告,并于2022年5月20日通过了控股公司技术委员会审批。

2022年8月初,储能试验设备运抵项目现场,疫情肆虐之下,王施珂没有犹豫,赶赴青海,在青海公司驻共和县新能源运维同事配合下,她全程跟进设备安装、电气接线和系统上电、构网型算法稳态运行调试。

为提高效率,放置在光伏板下的一张折叠小桌、两台电脑就是试验团队进行后台控制和数据采集的“办公场所”了,在这张简易的露天小桌上,王施珂和同事们常常从上午8:00持续工作至晚上20:00,午饭就吃开水泡方便面,把全部时间精力用于调试测试。

(“办公场所“和“午餐”)

从零上20℃到零下20℃

11月入冬后,试验团队面对防控管制和疫情风险又一次坚定地逆行而上,从20℃的深圳去往夜间气温低至-20℃的青海。

当时,青海疫情形势严峻,路程十分艰难,原本到共和县的大巴车程大约需要3个半小时,但由于疫情,王施珂和同行的同事往往要在高速路卡等待一整天后才能进入县城,之后还有5天的集中隔离……尽管如此,他们对工作没有丝毫懈怠,在隔离结束后第一时间去往电站现场检查设备、恢复上电。

(查验设备、后台调试)

然而,试验系统刚恢复上电,电网测试车就发生了严重故障。12月8日,结束一天试验工作刚回到县城,就接到电站突发单相接地整条集电线路跳停的消息,王施珂立即召集华为、电科院试验团队赶回现场。顾不上吃晚饭,在气温低至-20℃的夜间,大家举着手电逐一检查试验设备,一直忙碌到凌晨两点钟,整个人都冻透了。第二天,她和同事们又早早地到达现场,通过分段耐压试验排查,最终定位了电网测试车转接电缆的绝缘击穿故障点。

实现行业新突破

(工棚内外)

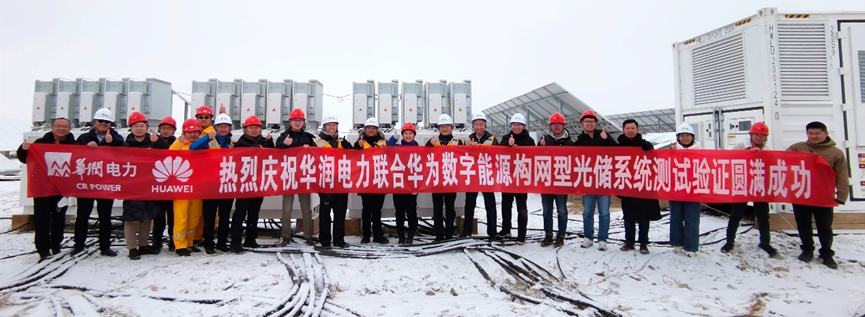

历经疫情隔离、高原严寒、设备反复故障等重重困难,正式试验终于继续推进。期间,作为光伏发电机联合试验科研项目的负责人,王施珂同志发扬青年党员“不怕苦、不怕累”的精神,长期坚守在项目一线,焕发“越是艰险越向前”的干劲,筑牢“艰难困苦,冲锋有我”的担当,坚决完成组织交办的任务,圆满完成了项目现场测试工作,取得行业突破的重要成果。

(构网型光储系统 测试验证成功)

“新能源发电并网主动支撑技术已被列入国家《“十四五”能源领域科技创新规划》新型电力系统攻关专项,在“三北”地区具有丰富场景需求和广阔应用空间,同时也有更多难题等待探索研究,”王施珂说,“作为一名青年党员和能源科技工作者,我理应敢为人先求创新、笃定前行重坚守,为华润电力建成世界一流清洁能源企业添砖加瓦。”